Autor: Yann Basset

¿Los Senadores votaron las circunscripciones de paz en función de sus intereses electorales?

En esa perspectiva, se escucharon algunos partidarios de las circunscripciones acusar a sus adversarios que se opusieron o abstuvieron de adoptar esta posición porque la nueva norma amenazaría sus intereses electorales. Aunque no queda muy claro en qué consistirían estas amenazas, ya que el voto en circunscripciones de paz sería un voto adicional al voto que los ciudadanos que viven en ellas pueden expresar en circunscripciones ordinarias, vale la pena analizar si los senadores que tienen muchos votos en las posibles futuras circunscripciones se comportaron de manera marcadamente distinta a sus colegas de cara al tema.

Para eso, hemos calculado el porcentaje de votos que cada congresista obtuvo en municipios pertenecientes a las proyectadas circunscripciones de paz sobre el total de su voto. Este dato nos servirá de aproximación al “interés electoral” que cada senador pueda tener en las circunscripciones. Es importante anotar que este indicador debe tomarse con prudencia, ya que no toma en cuenta el hecho de que las circunscripciones de paz, tales como estabán previstas en el texto, no incluyen los centros urbanos más poblados.

En el cuadro siguiente, presentamos la posición de los senadores en función del porcentaje de votos que obtuvieron en los municipios correspondientes a las (posibles) futuras circunscripciones de paz, y sus posiciones de cara a la propuesta. Nótese que no pudimos incluir a los senadores de Centro Democrático, que se abstuvieron todos, pero cuyo porcentaje de voto en las circunscripciones no se puede conocer porque se presentaron en lista cerrada. Basta precisar que la lista CD como un todo captó apenas 7% de su voto en los territorios correspondientes a las circunscripciones, lo que es un promedio débil con respecto a los senadores de otros partidos.

El cuadro que presentamos no sugiere un patrón particular. Las posiciones de CD, CR, AV y el PDA fueron disciplinadas y por tanto, no dependieron de los intereses de los congresistas, aunque vale la pena anotar que con excpeción de Jesús Castilla, del PDA, los senadores de AV y PDA obtuvieron en general pocos votos en las futuras circunscripción.

En cambio, el PSUN , PC, PL y OC se dividieron sin que se pueda encontrar un patrón claro. En el partido de la U, a lo mejor, podemos observar que las disidencias en contra de las circunscripciones tendieron a aumentar con el interés electoral del senador en las circunscripciones (con José Alfredo Gnecco y Sandra Villadiego, quienes no votaron), mientras todos los senadores de la U con pocos intereses electorales en las circunscripciones votaron a favor. Pero en el caso liberal, la cosa no es tan clara. La abstención de Luis Fernando Velasco, quién tiene muchos votos en territorios de las futuras circunscripción, es compensada por el No de Viviane Morales y la abstención de Álvaro Ashton cuyos votos no son muy afectados por las circunscripciones. En el caso del Partido Conservador, el que más se dividió, tampoco hubo una tendencia clara. Los azules con mayor intereses en las circunscripciones adoptaron comportamiento distinto, con Samy Merheg votando en contra, y Myriam Paredes y Yamina Pestana a favor.

De este modo, las disidencias y divisiones no parecen corresponder a un interés electoral particular de los senadores. De hecho, si la aparición de dinámicas políticas nuevas en las circunscripciones podrían ser interpretadas por ellos como un peligro para sus fortines, también podrían ser percibidas, a contrario, como una oportunidad para tratar de influir sobre el resultado del voto en las circunscripciones, con candidatos afines.

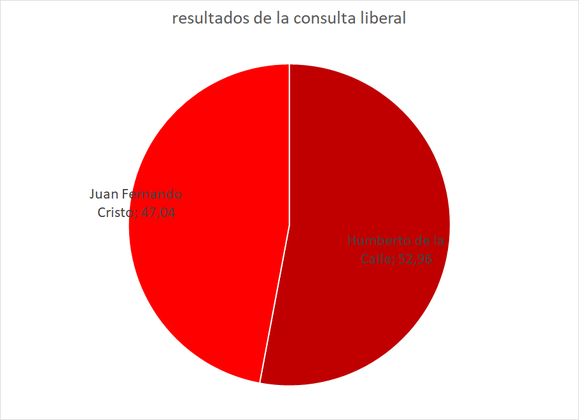

Los resultados de la consulta liberal

La débil participación llama la atención y relanza los debates sobre la oportunidad de haber organizado esta consulta, o a menos de no haberla pospuesta para marzo. Al respecto, vale la pena hacer algunas aclaraciones. Si bien la participación a la consulta fue baja, no se trata tampoco del desastre que algunos pintan. Muchos de los comentarios catastrofistas al respecto toman como vara el nivel de participación a las elecciones ordinarias para evaluar la concurrencia en la consulta, sin embargo, se trata de dos cosas totalmente distintas. La consulta era abierta, lo que significa que todo el mundo podía votar, pero eso no significa que todos los ciudadanos tuvieran vocación a hacerlo. Las consultas abiertas son hechas para los simpatizantes de los partidos o de los candidatos que se presentan a la misma, y eventualmente, reciben el aporte de electores estratégicos de otras organizaciones que toman en cuenta el partido en sus cálculos (por ejemplo, tratando de favorecer a un candidato que tenga la intención de hacer una coalición con la propia opción, o de manera más cuestionable pero no del todo ilegítima, para perjudicar a un candidato considerado como un adversario peligroso).

En este caso, la poca participación tuvo que ver también con el hecho de que la consulta no se realizó simultáneamente con una elección ordinaria, y por tanto, que no benefició del efecto de arrastre de la misma. Como lo podemos averiguar en el gráfico, las consultas convocan más cuando se organizan junto con una elección ordinaria, razón por la cual se suelen organizar en marzo, junto con las legislativas que anteceden la presidencial. El único antecedente de consulta organizada antes fue en 2009, cuando el Partido Liberal y el Polo Democrático habían logrado convocar a 1.356.821 y 483.493 electores para escoger sus candidatos respectivos en el mes de septiembre. Como vemos, el Partido Liberal atrajo bastante menos electores este domingo, pero la diferencia no es abismal. También vale la pena aclarar que la participación en una consulta no es buen predictor del resultado del candidato del partido en las elecciones. En 2010, el resultado de Gustavo Petro multiplicó por cuatro el número de votantes en la consulta del Polo, mientras a la inversa, Rafael Pardo sólo logró los sufragios de la mitad de los electores de la consulta liberal.

En todo caso, el nivel de participación no debería llevar a cuestionar el principio de las consultas, como hicieron muchos columnistas denunciando el costo de las mismas en relación con la poca participación. El tema de los costos merece un debate serio junto con la Registraduría, pero las consultas son importantes para que los partidos, que muchas veces se critican por ser demasiado ajenos a las aspiraciones de la ciudadanía, puedan involucrarla en las decisiones fundamentales que los conciernen.

Una alternativa hubiera sido organizar la elección en marzo junto con las legislativas, como se solía hacer en la mayoría de los ciclos electorales pasados. Sin embargo, esto tiene muchos inconvenientes: como sólo hay dos meses entre las legislativas de marzo y la primera vuelta presidencial, eso deja muy poco tiempo a un candidato elegido en marzo para hacer campaña. Por otra parte, si muchos de los que se preocupan por el nivel de la participación en las consultas favorecen esta opción, es una modalidad que afecta negativamente la calidad de la misma. Con la simultaneidad, muchos ciudadanos que sólo venían a votar para las legislativas terminan votando la consulta sin tener verdaderamente una opinión determinada. Una muestra de eso es el caso de la consulta verde de 2014, que por cierto, registró una participación destacada de más de 4.000.000 de electores. Pero más de 900.000 de estos sufragios fueron votos no marcados, y más de 200.000 fueron nulos. Se puede legítimamente pensar que es más representativo un resultado con base en pocos electores que se desplazan especialmente por una consulta que otro con base en muchos electores que vienen a otra cosa. Finalmente, la opción de la consulta en marzo correspondía a una opción política que era precisamente parte del debate sobre el cual los electores eran llamados a pronunciarse, ya que uno de los candidatos había manifestado su intención de participar a una consulta interpartidista en marzo. Organizar la consulta liberal en marzo no hubiera permitido esta opción, y por tanto, hubiera de entrada favorecido las preferencias de los que se oponían a esta estrategia. Es decir, la opción de marzo correspondía a los intereses de uno de los bandos en presencia y vaciaba el debate de su substancia.

Esto nos lleva a lo que estaba en juego en esta consulta (ojalá las polémicas accesorias no nos hagan olvidar lo esencial). Ahí también, comentarios adversos redujeron la consulta a un conflicto de personas, cuando sabemos que en política, los conflictos rara vez se reducen exclusivamente a esta dimensión. Es cierto que las diferencias programáticas entre Cristo y De la Calle eran mínimas. Ambos candidatos se identificaban por su compromiso por la paz, por la ley de víctimas y el papel destacado que jugó el primero en la implementación del Acuerdo de paz, y por el papel de negociador del mismo acuerdo del segundo. No obstante, ya lo dijimos, existía una clara diferencia de estrategia. De la Calle anunció claramente su intención de participar a la coalición con los verdes, el Polo y los partidarios de Fajardo, y a su consulta interpartidista de marzo. Cristo no lo descartó, pero no se comprometió con esa opción, dejando el juego abierto para otras posibles alianzas, o para ir sólo hacia la primera vuelta. Esto era probablemente la gran apuesta de la consulta (mucho más que la reedición de un enfrentamiento entre gavirismo y samperismo que relevaron con razón los analistas), ya que pesará sobre el curso futuro de los acontecimientos.

La victoria de De la Calle le da vía libre para negociar este acercamiento, pero no será fácil. El resultado nada despreciable de Cristo sugiere que la idea es resistida en el partido. Unos líderes liberales no descartan la opción de acercarse a Vargas Lleras, y muchos prefieren que vaya sólo a la primera vuelta para conservar su capacidad de maniobra en función de los aleas de la campaña. Por el lado de la coalición, el acercamiento tampoco se ve fácil. El Partido Liberal es visto como baluarte de la vieja política por muchos verdes y fajardistas, mientras militantes del Polo han expresado sus dudas sobre De la Calle por considerarlo “neoliberal”. Ahora bien, si se logra armar una coalición viable entre todas estas fuerzas, será sin duda una opción fuerte para las presidenciales.