Boletín n. 5 : Resultados de las elecciones al Senado

De vuelta a las urnas: el poder electoral perdido de las FARC

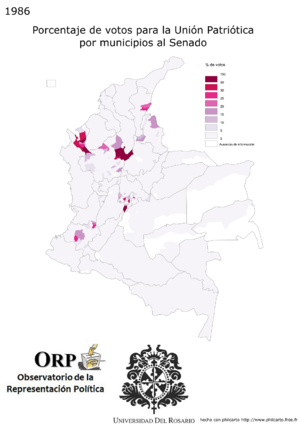

El resultado de la UP generó muchas expectativas en la época. Las FARC habían adoptado desde el principio de los años 1980 una táctica de cerco a las grandes ciudades que pretendía acercar la hora de la toma final del poder, y otorgar a la guerrilla una base de apoyo urbano. Los simpatizantes de las FARC, como los que se preocupaban por su avance, veían por tanto en las elecciones una manera de medir el éxito de esta movida. La UP presentó listas en Bogotá, Antioquia, Caldas, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Norte de Santander, Quindío, y Sucre (recordemos que en esta época, el escrutinio era departamental tanto para Cámara como Senado). Los resultados fueron muy limitados. A nivel nacional, la UP obtuvo apenas 1,5% de los votos. Sin embargo, eso fue suficiente para preocupar las elites políticas y los militares. Los apoyos en las ciudades eran limitados pero reales como en Bogotá (3,5%), Medellín (3,4%) y Popayán (3,9%). Desde luego, este apoyo venía probablemente más de militantes de izquierda civil que de personas que realmente apoyaban la guerrilla o pudieran tener relaciones con ella. Más notable fue el apoyo en Soacha, donde la UP logró 12,6% de los votos. La ciudad satélite de Bogotá era centro de importantes actividades industriales que atraían obreros potencialmente cercanos a la izquierda, y además, había empezado a recibir el éxodo de la población que huía el conflicto desde varias zonas del país.

Pero más allá, la concentración del apoyo de la UP era claramente enfocado en las zonas rurales donde las FARC, y/o el partido comunista habían logrado ejercer una influencia histórica: el sur de Cundinamarca, el Urabá, el Magdalena Medio, el centro y norte del Cauca, y el Catatumbo. El hecho de que la UP no haya presentado listas en el Oriente del país no permite acercarnos a su influencia en estos bastiones de las FARC que fueron Arauca, el Caquetá, y el sur del Meta.

En las tres primeras regiones, el éxito de la UP llegó a niveles impresionantes. En Urabá, la UP era hegemónica en Mutata (80%) y Apartadó (67%), en el Magdalena Medio, lo fue en Yondó (61,7%), Segovia (60,6%) y Remedios (56%), y en el sur de Cundinamarca, logró el apoyo de 69,7% de los votantes en Cabrera.

Con todo, el apoyo de la UP quedaba limitado a estas pocas zonas, a unas pequeñas minorías en las grandes ciudades, y era casi nulo en el resto del país. Este modesto estreno empezó a generar inquietudes mucho más precisas entre las elites cuando Jaime Pardo Leal obtuvo 4,5% de los votos nacionales a la Presidencia mostrando un potencial algo más importante de lo que dejaban ver las legislativas para la UP, y cuando la UP obtuvo 16 alcaldías en las elecciones de 1988, entre ellas, las de los municipios citados arriba.

Como sabemos, la experiencia de la UP fue violentamente truncada por la arremetida paramilitar, y sus zonas de influencia arrasadas a lo largo de los años 1990 y 2000.

Más de 30 años después, mientras los pocos sobrevivientes de la UP se fueron hacia la coalición de los “decentes” de Gustavo Petro, las FARC ya desmovilizadas volvieron a medirse a las urnas con unos resultados muy por debajo de sus esperanzas.

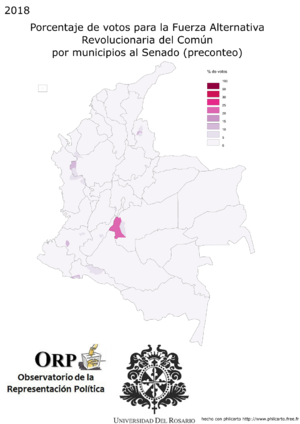

El 0,34% que obtuvo la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el movimiento fruto de la desmovilización de la guerrilla, está muy por debajo de lo que lograba la UP en 1986.

Más aun, los resultados a nivel municipal muestran varios cambios con respecto a la experiencia de la UP. En primer lugar, la guerrilla ya no puede contar sobre la simpatía de una franja de población urbana como en los años 1980. En pocas ciudades la FARC obtiene un resultado igual o superior a su resultado nacional. Las excepciones son Bogotá (0,39%), Pasto (0,35%), Neiva (0,73%), Popayán (0,53%) y Barrancabermeja (0,55%), y por supuesto, estamos muy lejos de los 3% de los años 1980.

En segundo lugar, como lo muestran los mapas, aun en sus bastiones rurales, la FARC está lejos de ser una fuerza hegemónica. Su récord es un porcentaje de 21,65% en Uribe, Meta, antes de un 14,34% en Argelia, Cauca; 12,43 en Calixto, Norte de Santander; 11,04% en Murindó, Antioquia; y 10,91 en el Valle del Guamez, Putumayo. Estamos muy lejos de los 60% que la UP podía obtener en los bastiones históricos de la izquierda en 1986.

Finalmente, esos mismos bastiones cambiaron. Para la izquierda, el Urabá, el Magdalena Medio y el Sur de Cundinamarca no se recuperaron de la ofensiva del paramilitarismo, y la FARC sólo recoge migajas de la influencia que alguna vez tuvo en ellos. Los bastiones que sobrevivieron son la Serranía de la Macarena en el Meta, y el Catatumbo en el Norte de Santander. Mientras tanto, apareció una nueva zona de influencia en el occidente de Antioquia, que se nutre probablemente de los desplazamientos de población que conocieron el Urabá Antioqueño y Chocoano en los años 1990 y 2000.

Así, las dinámicas del conflicto armado en las dos últimas décadas han hecho merma en la capacidad de influencia electoral de la antigua guerrilla. El análisis territorial de las elecciones muestra que la FARC es apenas una sombra de lo que llegó a ser como guerrilla en los años 1980. Más aun, existen hoy día alternativas en la izquierda democrática que no estaban presentes en las elecciones de 1986. Entre los Verdes, el Polo Democrático y los Decentes, el elector de izquierda tiene varias opciones antes de pensar en apoyar la ex guerrilla, y eso se resiente en particular en sus limitaciones para llegar a las ciudades.

Así las cosas, los que pensaron que la ex guerrilla lograría llegar a las puertas del poder por los acuerdos de paz sobreestimaron su poder, y los resultados electorales constituyen un golpe de realidad para ella misma. Es sobre esta base que tiene que pensar ahora en la mejor manera de insertarse en el juego político democrático.

Boletín del ORP n. 4: las consultas interpartidistas de 2018

La participación: clave de las elecciones legislativas de 2018

No obstante, las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo dejaron una percepción más optimista por el aumento en cinco puntos porcentuales de la participación electoral con respecto a las mismas elecciones en 2014. Este dato (48,82% según el preconteo) es el más alto desde que la Constitución de 1991 entró en vigencia.

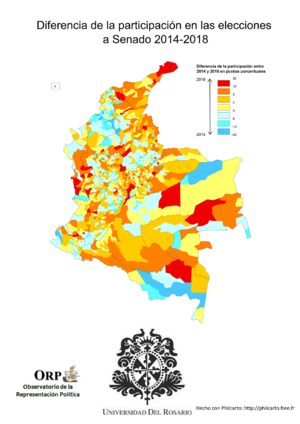

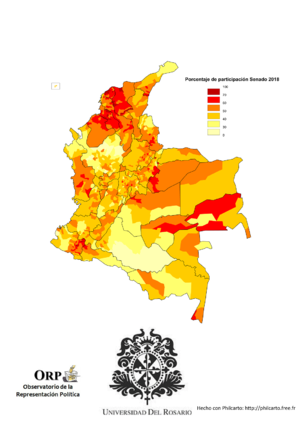

A nivel histórico la distribución territorial de la participación en las elecciones al Senado ha tenido dos características: una alta participación en la costa Caribe y bajos niveles de participación en departamentos del centro y sur del país. Estos comicios no fueron la excepción. Salvo por algunas zonas de las que se hablará más adelante, la distribución fue muy similar a la del 2014.

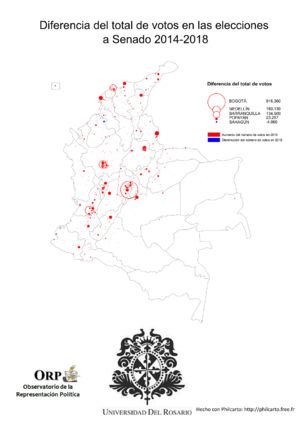

Ahora bien, el aumento general de la participación trajo consigo variaciones puntuales en algunas regiones de Colombia. Esto es evidente en el mapa de la diferencia en puntos porcentuales de la participación a las elecciones de Senado entre 2014 y 2018. Los colores fríos representan una disminución de la participación y los tonos cálidos un aumento de esta. En casi todas las capitales de departamento hubo un aumento significativo en la participación. El caso de Bogotá fue el más llamativo, pues hubo 900.000 personas adicionales que votaron en el 2018. Las únicas tres capitales que no siguieron esta tendencia fueron Montería, Sincelejo y Mocoa.

Por el contrario, algunos departamentos de la costa Atlántica como Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, presentaron una disminución en puntos porcentuales de participación en algunos municipios. Curiosamente, estos departamentos han tenido niveles históricamente altos de participación en estos comicios.

Hay dos explicaciones posibles para este aumento histórico de la participación. La primera es el fin del conflicto con las FARC. Gran parte de los territorios que estaban ocupados por las FARC y ahora tienen presencia estatal con el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) presentan un aumento de la participación con respecto al 2014. Además, el cese al fuego que hizo el ELN en ese día también ayudó a que la jornada transcurriera con total normalidad salvo el municipio de Francisco Pizarro en Nariño en donde sus habitantes protestaron por la falta de servicios públicos y bloquearon la entrada a los puestos de votación.

Lo anterior no sugiere un desconocimiento de la presencia de grupos armados y de grupos disidentes en el país, sino que resalta la observación de las dinámicas de participación el 11 de marzo en las zonas que presentaban antecedentes de mayor abstención por motivos violentos. De hecho, la baja participación en el norte de Antioquia puede explicarse por la permanencia de grupos armados como las bandas criminales y el ELN en esta región, incluso cuando hay PDET implementándose de manera simultánea.

La segunda explicación está más relacionada con la variación del voto clientelista y del voto de opinión. El voto de maquinaria es la máxima expresión del clientelismo a niveles macro en el proceso electoral colombiano, y se ha consolidado en los territorios como método de instauración de algunos partidos políticos. Departamentos como Córdoba y Sucre han sido tristemente célebres por estas prácticas y en 2014 lograron posicionar en el Senado a varios caciques como Bernardo “Ñoño” Elías y Musa Besaile. Sin embargo, en estos departamentos hubo una disminución de la participación en varios puntos porcentuales con respecto a hace cuatro años, a pesar de seguir estando muy por encima del promedio nacional.

Las condenas a varios senadores, incluyendo a Elías y a Besaile, por diferentes casos de corrupción desincentivó a los ciudadanos a que votaran por sus herederos políticos y prefirieron votar por otras opciones o abstenerse. Además, la reciente introducción de nuevos delitos electorales en el Código Penal limitó las cuantiosas donaciones que gozaron los candidatos hace cuatro años. A partir de este año, los donantes deben reportar los aportes realizados a las campañas electorales y estos recursos no deben provenir de fuentes prohibidas por la ley; de lo contrario, estos empresarios se verían expuestos a penas de prisión.

El 11 de marzo fue un panorama un poco más alentador en este sentido, pues a pesar de que en municipios como Sahagún siguieron reportando movidas de las maquinarias para asegurar votos, no dio los resultados esperados y es posible afirmar que disminuyó su proporción con respecto al voto de opinión.

Aunque el voto de opinión no suele tener tanto peso en Senado y Cámara, este año marcó la diferencia con resultados inesperados en varios partidos que dependen menos de estas prácticas y más del posicionamiento de figuras visibles a nivel nacional. La Consulta de Inclusión Social para la Paz y la Gran Consulta por Colombia motivaron a muchas personas a ir a las urnas para apoyar a su precandidato preferido o para torpedear la elección de quien no les agradaba.

Adicional a esto, el creciente clima de polarización electoral contribuyó a que más votantes tomaran posición por alguno de los partidos de centro-izquierda o de derecha que fueron protagonistas en este enfrentamiento. La Alianza Verde, el Polo Democrático, el Centro Democrático y la lista de la Decencia fueron beneficiados con este aumento de la votación en las principales ciudades y este fenómeno influyo significativamente en la participación general del país, además de marcar un precedente.

Algunas de las dinámicas de participación que se registraron el 11 de marzo son la extensión y consecuencia de unas costumbres consolidadas en las regiones, y es lo que muestran los mapas: una variación muy estática que sin embargo está cambiando en algunos entornos urbanos y rurales. El aumento de la participación en regiones que padecían de hechos violentos o la creciente votación en ciudades donde había una abstención más alta que el promedio, dan motivos para creer en el desgaste de la política tradicional y la gestación del interés por manifestar la insatisfacción de estas prácticas políticas.